Когда в храме на богослужении мы слышим «о ктиторах святаго храма сего…», кто из нас может смело сказать: «Это об Иване Ивановиче, доброго здравия ему» или «Это о Феодосии Матвеевне, вечная память ей»? Наверное, немногие. Потому что мало кого из ктиторов мы знаем. Да и они жертвуют свои средства не ради широкой известности. Но если какой-то человек при жизни потратил много средств и сил для развития не только прихода, но и церковной жизни целого города, то следует о нем узнать. Или вспомнить…

Почетный христианин

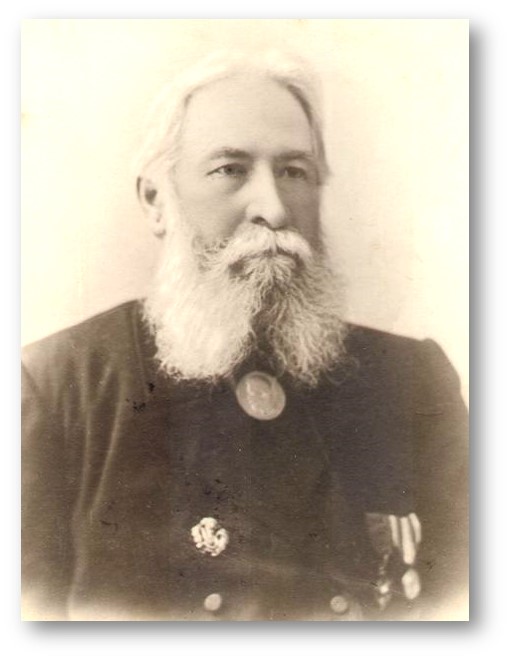

У человека, который первый раз пришел в Свято-Троицкий кафедральный собор г. Покровска (Энгельса) и увидел два креста около него, может возникнуть вопрос: «Что за люди похоронены справа от храма и за что их удостоили такой чести?». Один крест возвышается над могилой Николая Алексеевича Ухина, ктитора Свято-Троицкого храма. Богатый зерноторговец был с перерывами в течение 24 лет старостой Свято – Троицкой церкви, щедро жертвовал средства для ее убранства.

У человека, который первый раз пришел в Свято-Троицкий кафедральный собор г. Покровска (Энгельса) и увидел два креста около него, может возникнуть вопрос: «Что за люди похоронены справа от храма и за что их удостоили такой чести?». Один крест возвышается над могилой Николая Алексеевича Ухина, ктитора Свято-Троицкого храма. Богатый зерноторговец был с перерывами в течение 24 лет старостой Свято – Троицкой церкви, щедро жертвовал средства для ее убранства.

А родом Николай Алексеевич был из крестьянской семьи, но заработал состояние на продаже пшеницы (имел более двух десятков земельных наделов). У сотрудников Государственного художественного музея им. А. Н. Радищева есть сведения о том, что он не только торговал пшеницей во многих российских губерниях, но и отправлял ее даже за океан, в Америку.

Известно, что Николай Алексеевич вел активную общественную деятельность. Он построил несколько добротных домов и подарил их городу. Один дом стал богадельней, которая располагалась на Сенной площади (ныне пл. Свободы). Меценат оказывал попечительскую заботу об этом заведении.

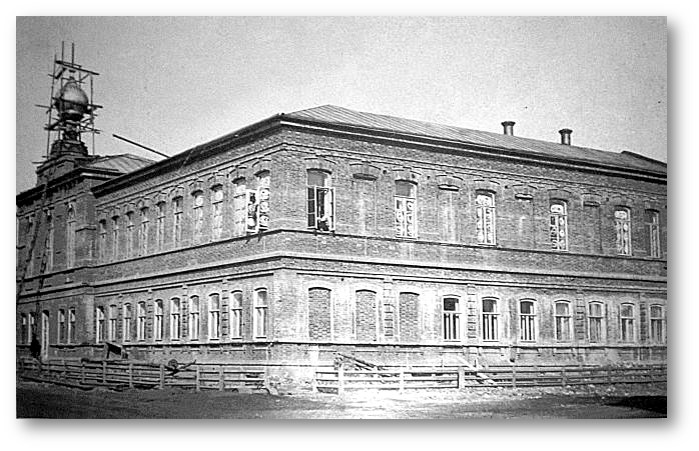

Второй дом Ухин пожертвовал для организации в Покровской слободе женского церковно-приходского училища на ул. Новоузенской (ныне ул. Нестерова). Позже, когда училище стало развиваться, возникла необходимость иметь при нем домовую церковь. И она была устроена стараниями Николая Алексеевича в 1904 году и освящена в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Эта домовая церковь была приписана к Свято-Троицкому храму. В летописях Свято-Троицкой церкви сказано, что домовой храм был полностью благоукрашен и снабжен утварью усердием Николая Алексеевича. Ухин являлся старостой Свято-Троицкого храма, и на этом послушании он запомнился прихожанам как щедрый благоукраситель Божиего дома.

Второй дом Ухин пожертвовал для организации в Покровской слободе женского церковно-приходского училища на ул. Новоузенской (ныне ул. Нестерова). Позже, когда училище стало развиваться, возникла необходимость иметь при нем домовую церковь. И она была устроена стараниями Николая Алексеевича в 1904 году и освящена в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Эта домовая церковь была приписана к Свято-Троицкому храму. В летописях Свято-Троицкой церкви сказано, что домовой храм был полностью благоукрашен и снабжен утварью усердием Николая Алексеевича. Ухин являлся старостой Свято-Троицкого храма, и на этом послушании он запомнился прихожанам как щедрый благоукраситель Божиего дома.

Вместе со своей женой Марией Григорьевной он воспитал шестерых детей. Благочестивая жизнь родителей стала для них хорошим примером. Одна из дочерей — Ольга Николаевна — в 1910 году приняла монашеский постриг в саратовском Крестовоздвиженском женском монастыре.

Милость для Бога

Можно ли описать всю жизнь нашего ктитора, все его добрые дела? Вряд ли удастся узнать все благодеяния этого человека. Но в то же время долг потомков — благодарная память о тех людях, которым было свойственно неравнодушное отношение к ближним, стремление исполнить в своей жизни евангельские заповеди. Старания ктитора Николая Алексеевича были сохранены в памяти народной. Он, будучи состоятельным человеком, старостой прихода, осознавал свою ответственность за Свято-Троицкий храм и развитие церковной жизни в Покровске. За свои труды Николай Алексеевич Ухин был удостоен звания почетного гражданина Покровской слободы. И когда он 27 декабря (по новому стилю) 1914 года скончался в возрасте 78 лет, то его похоронили в том месте, куда стремилось его сердце, — рядом с Троицкой церковью.

Последующие события в стране принесли иную жизнь, многое изменилось. Поменялась государственная идеология, вера охладела в сердцах у многих. Был закрыт и Свято-Троицкий храм. Но малое стадо верных христиан на протяжении десятилетий дожидалось восстановления справедливости. И здание храма вновь возвратили Церкви.

Промыслом Божиим этому немало способствовал внук Николая Алексеевича Ухина — народный художник СССР Андрей Андреевич Мыльников. Он лично хлопотал перед Патриархом Московским и всея Руси Алексием II о передаче храма. Храм был в удручающем состоянии, не было куполов, колокольни, внутри все было переделано, а могила Николая Алексеевича была утрачена. Но когда храм возвратили и настоятелем стал протоиерей Александр Керимов, то Андрей Андреевич приехал в родной город, встречался с отцом Александром и сам лично указал место захоронения своего деда. Впоследствии могилу обрели, установили крест.

Промыслом Божиим этому немало способствовал внук Николая Алексеевича Ухина — народный художник СССР Андрей Андреевич Мыльников. Он лично хлопотал перед Патриархом Московским и всея Руси Алексием II о передаче храма. Храм был в удручающем состоянии, не было куполов, колокольни, внутри все было переделано, а могила Николая Алексеевича была утрачена. Но когда храм возвратили и настоятелем стал протоиерей Александр Керимов, то Андрей Андреевич приехал в родной город, встречался с отцом Александром и сам лично указал место захоронения своего деда. Впоследствии могилу обрели, установили крест.

Много сил отдал протоиерей Александр для восстановления собора, и когда он умер, то в знак признательности его тоже похоронили рядом с Троицким храмом. И теперь два креста над их могилами напоминают нам об этих неравнодушных людях, которые много потрудились для того, чтобы мы сегодня могли посещать Свято-Троицкий кафедральный собор.

В нашей рубрике мы немного позже еще будем подробно говорить о заслугах отца Александра и делиться воспоминаниями прихожан о приходе в этот период.

По материалам книги Е. М. Ериной «Под Покровом Богородицы»,

Энгельсского краеведческого музея и открытых интернет-источников

Фото из архива Энгельсского краеведческого музея

Начало истории о храме можно прочитать здесь